MODELOS DE EXAMEN DE SELECTIVIDAD DE HISTORIA DE ESPAÑA

COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO RESUELTO

TEXTO Y COMENTARIO CONSTITUCIÓN 1812

LA CONSTITUCIÓN DE 1812

En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad. Las Cortes Generales y extraordinarias de la Nación española (…) podrán llenar debidamente el grande objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Nación, decretan la siguiente Constitución política para el buen gobierno y recta administración del Estado.

- Artículo 1.- La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.

- Artículo 2.- La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia, ni persona.

- Artículo 3.- La soberanía reside esencialmente en la Nación, y, por lo mismo, pertenece a ésta exclusivamente el derecho a establecer sus leyes fundamentales.

- Artículo 4.- La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.

- Artículo 12.- La religión de la Nación española es y será perpetuamente la Católica, Apostólica y Romana, única y verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra.

- Artículo 14.- El gobierno de la Nación española es una monarquía moderada hereditaria.

- Artículo 15.- La potestad de hacer las leyes reside en las cortes con el Rey

- Artículo 16.- La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey

- Artículo 17.- La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la ley.

- Artículo 27.- Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la Nación, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá.

- Artículo 34.- Para la elección de los diputados de Cortes se celebrarán juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia...

- Artículo 92.- Para ser elegido se requiere tener una renta anual proporcional, procedente de bienes propios

- Artículo 168.- La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad

- Artículo 172.- Las restricciones de la autoridad del Rey son las siguientes:

1.- No puede el Rey impedir la celebración de las Cortes en las épocas y casos señalados por la Constitución, ni suspenderlas, ni disolverlas, ni en manera alguna embarazar sus sesiones y deliberaciones...

8.- No puede el Rey imponer por sí directa o indirectamente contribuciones, ni hacer pedidos bajo cualquiera nombre o para cualquier objeto que sea, sino que siempre que lo han de decretar las Cortes.

10.- No puede el Rey tomar la propiedad de ningún particular ni corporación, ni turbarle en la posesión, uso y aprovechamiento de ella.

- Artículo 247.- Ningún español podrá ser juzgado en causas civiles y criminales (…) sino por el tribunal competente

- Artículo 248.- En los negocios comunes, civiles y criminales no habrá más que un solo fuero para toda clase de personas.

- Artículo 258.- El Código Civil y Criminal y del Comercio serán unos mismos para toda la Monarquía

- Artículo 303.- No se usará nunca de tormento

- Artículo 339.- Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno.

- Artículo 362.- Habrá en cada provincia cuerpos de milicias nacionales, compuestos de habitantes de cada una de ellas, con proporción a su población y circunstancias.

- Artículo 366.- En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles...

- Artículo 371.- Todos los españoles tienen la libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin más restricción que las que marca la ley."

Cádiz, 19 de marzo de 1812

COMENTARIO DE TEXTO

El documento, de temática jurídica, corresponde a un fragmento de la Constitución de Cádiz de 1812, primera de nuestra historia. Es un documento de carácter público, cuyo destinatario es todo el pueblo español, a quien va dirigido. Se trata de una fuente primaria y sus autores son una comisión de diputados presentes en las Cortes de Cádiz, aunque finalmente fue aprobado por la mayoría de los diputados presentes.

El análisis del texto constitucional nos permite comprobar que se implanta una monarquía parlamentaria (art. 14) como forma de gobierno, al tiempo que se proclama la Soberanía Nacional (art.3) y la división de poderes, correspondiendo el ejecutivo al Rey (a. 16), el legislativo a las Cortes (a. 15) y el judicial a los tribunales (a. 17). Como sistema electoral, en los artículos 34 y 92 vemos que se implanta el masculino indirecto.

En cuanto a los derechos y deberes ciudadanos, encontramos referencias a los siguientes:

· Derechos:

· Libertad, propiedad e igualdad (a. 4)

· Derechos procesales e igualdad ante la ley (a. 247, 248, 303, 339)

· Libertad de imprenta (a. 371)

· Educación elemental (a. 366)

· Obligaciones:

· Contribuir al sostenimiento económico del Estado (a. 339)

Las relaciones Iglesia/Estado se establecen según el principio del Estado confesional (a. 12). La defensa de la religión católica, única cuyo ejercicio público está permitido, se interpreta como una concesión a la tradición, dada la defensa que de este principio hicieron los absolutistas y el elevado número de clérigos como diputados.

El artículo 258 hace referencia al nuevo modelo territorial centralizado, característico del orden liberal, y que se deduce del establecimiento de un único código para toda la monarquía (se suprimirán casi todos los privilegios territoriales).

Finalmente, encontramos una referencia a la creación de un nuevo cuerpo de orden público, la Milicia Nacional (a. 362), formada por voluntarios, de ámbito municipal, y cuya finalidad es la defensa del nuevo orden legal, además del orden público, convirtiéndose así en un cuerpo identificado con el liberalismo.

Vemos algunos otros aspectos en el articulado que merecen explicación o comentario. Así, encontramos en el primer artículo la definición de la Nación como el conjunto de ciudadanos de ambos hemisferios, declarando de éste modo la igualdad, en derechos y obligaciones, de los habitantes de la Península y los americanos. Además, la Nación en su soberanía no “pertenece” a la Familia Real (a.2), afirmación de la Soberanía Nacional y que redunda en la ruptura con el absolutismo. En el mismo sentido, el monarca deja de ser un rey absoluto para convertirse otro constitucional, es decir, que tiene sus poderes definidos en la Constitución y compartidos con el Parlamento (a. 172): no puede impedir la reunión de las Cortes (nacerá entonces la “Diputación Permanente”) ni abdicar sin el permiso de éstas, no puede imponer tributos y necesita el refrendo (firma) de los ministros para todas sus decisiones, pues ellos son los responsables y a través de quienes el monarca ejerce el poder ejecutivo.

Destaca en la enumeración de derechos y libertades la reiteración en la defensa de la igualdad (artículos 1, 4, 248, 258, 339) política, jurídica, fiscal, etc., así como el establecimiento de garantías para el cumplimiento de dichos derechos. También en el campo procesal se impone la garantía de los derechos básicos, como la eliminación de la tortura en las confesiones de los reos y la concesión del habeas corpus (por el que todo detenido debe ser puesto a disposición judicial). La libertad de opinión e imprenta, la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia y el derecho a la educación básica, pública y obligatoria (que incluye una formación cívica, a. 366), son otros rasgos del carácter progresista de esta constitución.

Resultan más extrañas, por eso mismo, las concesiones a los absolutistas, principalmente en la confesionalidad del Estado. Ya hemos indicado que la significativa presencia de eclesiásticos explica también este hecho. La religiosidad impregna el texto desde el mismo preámbulo, en el que encontramos una invocación a Dios. Del mismo modo, los estudiosos destacan el componente ético de la constitución por sus alusiones a la finalidad del “buen gobierno”, las “leyes justas”, la “felicidad”, etc.

Del análisis realizado se infiere la influencia ejercida sobre esta constitución por el pensamiento ilustrado, encontrando la inspiración de Sieyès, Rousseau y Locke en la declaración de Soberanía Nacional, que ambos pensadores ya habían defendido. Montesquieu está presente en la separación de poderes y Rousseau, además de en el concepto de soberanía nacional, en la defensa de los derechos del ciudadano (dchos. individuales): libertad, propiedad, igualdad. La constitución francesa de 1791, hija de la Revolución, o la de Estados Unidos de 1787, con su Declaración de Derechos, son claros referentes.

La Constitución de 1812 estuvo en vigor hasta el regreso de Fernando VII en 1814, cuando el monarca la derogó para retornar al absolutismo. El alzamiento de Riego en 1820 restauró la Constitución y el régimen liberal hasta 1823. Finalmente. La Constitución de Cádiz tuvo un tercer periodo de vigencia entre 1836 y 1837.

La obra legislativa de las Cortes de Cádiz, con la Constitución de 1812 en cabeza, implantó los principios liberales en España: monarquía parlamentaria, separación de poderes e igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, de ahí su trascendencia histórica y la importancia como modelo para los liberales del siglo XIX, no sólo en España. En los años 20 de aquel siglo alentó los procesos revolucionarios europeos, sirviendo de modelo para las constituciones de Francia, Portugal, varios Estados alemanes e italianos y para las nuevas naciones que surgieron en América tras la emancipación de los Territorios de Ultramar. Sin embargo, su efectividad y alcance fueron muy limitados, pues en un país en guerra, ocupado por un ejército extranjero y en el que la mayoría de la población defendía a ultranza las viejas tradiciones del Antiguo Régimen (defensa del Altar y el Trono), fueron muy pocas las medidas que realmente se llevaron a la práctica, al menos durante su primer periodo de vigencia.

COMENTARIO GRÁFICA COMPOSICIÓN SOCIAL DIPUTADOS CORTEES DE CÁDIZ

1) Descripción de la gráfica.

Tipo de gráfica (de barra simple; representa una variable: el número de diputados); naturaleza (sociopolítica; las Cortes llevan a cabo una auténtica revolución política que se explica, en parte, por la extracción social de los diputados); eje horizontal (número de diputados en intervalos de 10 unidades); eje vertical (13 categorías profesionales en las que se agrupan los diputados). Por último enumeramos los datos que proporciona la gráfica: en total son 296 diputados, de los cuales el grupo más numeroso son los eclesiásticos (90) seguido por abogados (56), funcionarios (49) y militares (30). Hay 20 sin profesión determinada. El resto presenta cifras muy inferiores.

2) Contexto histórico en el que se sitúa la gráfica.

Respecto a la convocatoria, debemos recordar el origen (septiembre, 1808) y funciones de la Junta Central Suprema, como órgano encargado de dirigir la guerra contra los franceses. Sus dificultades para hacerlo, el desprestigio que sufre y la derrota de las tropas españolas en Ocaña (noviembre, 1809), llevan a la Junta a refugiarse en Cádiz y plantearse su disolución y la convocatoria de Cortes, no sin antes nombrar una Regencia. En enero de 1810, la Junta envía la convocatoria de Cortes a las Juntas provinciales y ciudades con derecho de voto; no expidió, en cambio, la convocatoria para la nobleza y el clero. También redactaron un decreto que regulaba el funcionamiento de las Cortes en dos cámaras; sin embargo, este documento desapareció.

La Regencia inició sus funciones a finales de enero de 1810 y ante las presiones recibidas decidió la celebración de las Cortes en cámara única para el mes de agosto. Las elecciones se verificarían mediante sufragio universal indirecto: primero en parroquias, después en las capitales de provincia, donde se elegirían los diputados.

No se sabe cómo se realizaron estas elecciones en medio de un país ocupado por los franceses en su mayor parte. Previsiblemente tendrían un carácter clandestino y la participación sería muy baja. Los diputados electos fueron llegando a Cádiz muy lentamente, y hubo de recurrirse al sistema de los "suplentes" nombrados entre los oriundos de cada región residentes en Cádiz.

3) Interpretación de la gráfica.

En cuanto a los resultados de las elecciones, sorprende el elevado número de eclesiásticos , casi un tercio del total. Sin embargo, no actúan en calidad de representantes del clero puesto que fueron nombrados en el proceso electoral, bien como titulares o como suplentes. La inmensa mayoría representaban al clero urbano e ilustrado, porque los obispos no se preocuparon de presentarse a las elecciones ya que, teóricamente, iban a ser llamados a participar en ellas, de acuerdo con la tradición. Esta alta representación eclesiástica explica el tratamiento que se dará a la religión católica en la Constitución de 1812. El minúsculo porcentaje de nobles se explica por la misma razón: la nobleza esperaba ser llamada a Cortes como siempre había ocurrido. Los miembros del clero y la nobleza, supuestos representantes del Antiguo Régimen, sumarían 104 diputados frente a los 142 componentes que provienen de profesiones liberales (abogados, funcionarios, catedráticos, comerciantes...), representantes del mundo burgués que empezaba a abrirse paso.

Más de la mitad de los diputados pertenecían al tercer estamento o estado llano. Sin embargo, ninguno de ellos era artesano, obrero manufacturero o campesino (salvo que los hubiera entre los 20 sin identificar). Tampoco está muy representada la burguesía comercial. En cambio, destacan los abogados y funcionarios. Se ha considerado que los diputados de las Cortes de Cádiz representan la "irrupción de la minoría urbana ilustrada", en una España mayoritariamente rural e iletrada.

Los diputados de las cortes se suelen agrupar en tres tendencias políticas: la absolutista, opuesta a todo plan de reformas; la jovellanista, siempre dentro de la tradición; y finalmente, la innovadora o liberal, que pretende aprovechar la situación bélica para llevar a la práctica el programa político del liberalismo. La homogeneidad tampoco debió existir dentro de cada tendencia. Sin embargo, la mayor capacidad de los liberales, que nunca constituyeron la mayoría, les permitió llevar en todo momento la iniciativa (desde las primeras sesiones, cuando se acuerda el principio de soberanía nacional) y sus criterios prevalecieron frente a una mayoría amorfa y silenciosa. Así se pudo aprobar la Constitución de 1812, que suponía el final del Antiguo Régimen.

COMENTARIO DE DOCUMENTO ICONOLÓGICO.

LA PROCLAMACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ.

El autor del cuadro es el pintor Salvador Viniegra (1862-1915). De estilo historicista, nació en Cádiz, estudió en la Escuela de Bellas Artes; Viajó a Roma donde se dedicó al estudio del dibujo. Ganó varios premios de pintura. Expuso en Munich, Roma y Budapest. Fue un pintor muy popular en toda Europa. Finalmente se estableció en Madrid donde fue subdirector del Museo del Prado y se convirtió en mecenas de las artes. Murió en 1915 en la capital de España.

Este cuadro titulado “La proclamación de la Constitución de Cádiz” y que actualmente se expone en el Museo Municipal de dicha ciudad fue realizado durante la 2ª mitad del s. XIX. Trata sobre el momento justo en que un Lector expone públicamente la Constitución de 1812. Está realizado al óleo y sus dimensiones son enormes, ya que estaba destinado a cubrir una inmensa pared. Dirigido a todo el pueblo español, pretendía la difusión de la primera constitución liberal que tuvo nuestra nación.

En el cuadro se representa la plaza de S. Felipe Neri donde se concentra una multitud de personas que con gran entusiasmo aclaman la Constitución recién aprobada. En la parte derecha del lienzo aparece una escalinata a la entrada de la iglesia de S. Felipe Neri que fue el lugar donde los diputados de las Cortes de Cádiz redactaron la constitución. Sobre ella el Lector procede a la lectura de sus artículos y detrás un grupo de diputados asisten con gran dignidad a su proclamación.

La plaza está engalanada como en las mejores fiestas y así aparecen banderas, escudos, tapices y decoración vegetal que ayudan a dar un gran realce a este momento histórico. También se observa un cartel con la fecha de su proclamación, (19 marzo), el lema Plus Ultra propio de la monarquía española, el año 1808 que marca el inicio de la Guerra de la Independencia, y todos los escudos de los diferentes reinos que forman la nación española: Castilla, León, Aragón, Navarra, Granada, etc. Incluido el escudo de Cádiz por ser la ciudad donde se redactó la Carta Magna. También aparece el lema “Patria y Libertad”, de profundo significado liberal en un momento en que se está procediendo a la lucha contra el invasor francés y a la instauración de un nuevo régimen político: el Liberalismo.

El cuadro retrata el momento justo de la proclamación el 19 de marzo de 1812 de la Constitución tras casi dos años de arduos debates en los que el sector liberal impuso al servil o absolutista sus principios ideológicos. Este óleo responde a los intereses de la burguesía, clase social emergente durante estos años y que está representada en algunos diputados que aparecen sobre la escalinata. Igualmente se vislumbra a militares tanto en la parte derecha del cuadro como en la plaza en primer plano, algún religioso (un fraile en el ángulo inferior izquierdo) y un gran número de personas pertenecientes al pueblo que son los que desbordan alegría y la demuestran elevando sus sombreros y con sus gestos entusiastas de felicidad.

En el fondo apenas asoman un grupo de soldados en actitud militar que velan por el orden público y solemnizan el acto con su presencia.

Así pues, todos los grupos sociales están presentes en este lienzo: nobleza, burguesía, clero y pueblo. Aunque la clase social que recibirá los beneficios de esta constitución sea la burguesía.

Este cuadro es de estilo historicista y en él se trata de representar lo más fielmente posible el momento histórico que representa. El estudio minucioso de los detalles de las ropas, escudos, decoración, tapices, etc. no es casual sino que responde a los requisitos de exactitud histórica y veracidad que la corriente historicista exigía a los pintores. De hecho cualquier pequeña inexactitud en algún detalle podría invalidar el cuadro en su conjunto. Esta gran minuciosidad otorga otro gran valor al óleo aparte de difundir la proclamación de la constitución, y es el de conocer con exactitud tipos populares, vestimentas, actitudes, etc. propios de la época. Sin embargo es una fuente secundaria puesto que el autor no vivió el acontecimiento retratado que es de temática política.

COMENTARIO DE TEXTO “EL CONVENIO DE VERGARA”

Art. 1. El capitán general D. Baldomero Espartero recomendará con interés al Gobierno el cumplimiento de su oferta de comprometerse formalmente a proponer a las Cortes la concesión o modificación de los fueros.

Art. 2 Serán reconocidos los empleos, grados y condecoraciones de los generales, jefes, oficiales y demás individuos dependientes del Ejército del teniente general D. Rafael Maroto..... defendiendo la Constitución de 1837, el trono de Isabel II y la regencia de su augusta madre, o bien de retirarse a sus casas los que no quieran seguir con las armas de fuego.

Cuartel de Vergara, 31 de Agosto de 1839.

Rafael Maroto

Se trata de un documento de fuente primaria, redactado y firmado de común acuerdo por los generales Espartero (liberal), y Maroto, jefe de las tropas carlistas en el País vasco-navarro. Los autores del convenio por tanto son ambos generales, y su destinatario sería los dos bandos contendientes de esta guerra civil. Tiene un carácter público, y su temática es político-militar.

El texto nos presenta una serie de fragmentos del Convenio de Vergara, que posibilitaba la rendición de las armas por las tropas carlistas bajo ciertas condiciones. La idea fundamental es el acuerdo de paz firmado por liberales y carlistas. Las condiciones para el cese de las actividades bélicas se concretan en 10 artículos, 2 de ellos incluidos en el texto, que muestran tras su lectura un afán conciliatorio.

En el artículo 1 se incluye una ambigua promesa de mantenimiento de los privilegios forales de vascos y navarros. Espartero, al comprometerse a “proponer a las Cortes la concesión o modificación de los fueros”, actuaba con notable independencia, ya que sabía que primetía algo que era de la exclusiva competencia de las Cortes.

En el artículo 2 se reconoce por parte de los isabelinos los empleos, grados y condecoraciones de oficiales que habían servido en el bando carlista, para así permitir su reinserción en el Ejército regular español.

En este acuerdo como hemos visto predominó la búsqueda de reconciliación entre ambos bandos y el deseo de reintegrar a los derrotados carlistas en el nuevo sistema político liberal. El entendimiento solo fue posible tras el triunfo de las tesis de los carlistas más moderados, dirigidos por el general Maroto, favorables al pacto con los isabelinos a cambio del respeto a los fueros. Por su parte, los carlistas más extremistas creían en el establecimiento de un gobierno absolutista y se negaron a aceptar cualquier salida pacífica al conflicto. Fue el propio Maroto quien inició las negociaciones sin el consentimiento del pretendiente al trono, don Carlos, e incluso ordenó la detención y posterior fusilamiento de varios generales conservadores carlistas, acusándoles de traición.

Tras el fracaso de la Expedición Real en 1837, el regreso de un ejército no vencido, pero tampoco vencedor, a unas provincias ya cansadas y exhaustas acelera el fin. Las conversaciones secretas de Maroto con Espartero culminaron en el Convenio de Vergara, que preparó el fin de la contienda. El general liberal se comprometía a interceder en Madrid por los fueros, mientras que los pactistas de Maroto, con sus pagas y ascensos asegurados, reconocían a Isabel II como reina.

La pacificación del País Vasco y Navarra permitió a los ejércitos carlistas concluir la guerra en 1840 con el sometimiento de Cataluña y el Maestrazgo, donde el general Ramón Cabrera continuaba resistiendo y se negaba a cumplir el acuerdo de paz. No obstante la guerra civil concluyó con la victoria de las tropas liberales tras la caída de Morella, último fortín de Cabrera, y con la huida de don Carlos a Francia.

El Convenio de Vergara incluía una ambigua promesa de mantenimiento de los privilegios forales de vascos y navarros. Sin embargo, poco después, en 1841, se aprobaron varias leyes según las cuales Navarra perdía sus aduanas, exenciones fiscales y militares, y sus instituciones propias de autogobierno, como las Cortes. Pero a cambio, los navarros consiguieron un sistema fiscal muy beneficioso, consistente en el pago de un cupo contributivo único anual, de reducida cuantía, a la Hacienda estatal.

En 1841, las 3 provincias vascas también fueron privadas de privilegios forales, como las aduanas y las Juntas. No obstante, la población vasca conservó su exclusión, privilegiada y excepcional, del servicio militar obligatorio.

Algunos años después, en 1846, se produjo un nuevo recorte de los fueros vascos con la introducción de los “conciertos económicos”, por los cuales se calculaba la contribución anual de los vascos a los gastos generales del Estado. La cantidad total era fijada, de manera pactada, entre los representantes de las 3 diputaciones forales vascas y el gobierno estatal. Este modelo fiscal resultó bastante ventajoso para la población vasca.

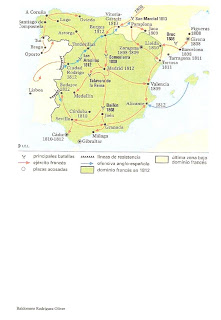

COMENTARIO MAPA 1ª GUERRA CARLISTA.

Nos encontramos ante un mapa de la Península Ibérica y Baleares, correspondiente a los hechos ocurridos durante la 1ª guerra carlista durante los años 1833-1840. Se trata de una fuente secundaria y su temática es claramente militar.

En el mapa podemos observar la presencia de varios colores y símbolos. El color violeta nos indica las zonas del país de mayor intensidad del carlismo, el tono rosado hace referencia a las áreas de cierta influencia carlista, mientras que finalmente el color amarillo representa los territorios liberales. También observamos flechas de dos colores que hincapié en las dos expediciones protagonizadas por las tropas carlistas: en color rojo la del general Gómez, y en tono azul la del propio don Carlos. Por último, en círculos amarillos y azules se nos muestran las principales ciudades liberales y carlistas respectivamente, al igual que con otro símbolo azul aparecen los dos asedios carlistas más importantes.

Este mapa nos muetra como las zonas con mayor presencia carlista se dan en el norte del país básicamente, y muy especialmente en los territorios de Navarra, País Vasco, Maestrazgo y norte de Cataluña. Por el contrario, en centro y sur de España y Baleares fueron de mayoría liberal durante toda la guerra, salvo algunas áreas muy concretas de Sierra Morena y norte de Extremadura, donde el carlismo arraigó algo. Los motivos de esta distribución geográfica obedece a los diferentes apoyos sociales y territoriales que cada uno de los bandos en guerra tuvo durante el conflicto civil. Así, los carlistas fueron ayudados por campesinos, pequeña nobleza y clero regular y rural del norte de España, al igual que artesanos de la meseta norte. Todos estos grupos sociales estaban disconformes por diferentes motivos con el liberalismo, al sentir que perdían parte de sus privilegios y status socio-económico. A esto hay que unir el hecho de que el liberalismo con su pretensión uniformizadora y centralista suponía un ataque frontal a las costumbres, tradiciones y fueros que, sobre todo, en el País Vasco y Navarra se mantenían vigentes.

En el bando liberal se contaba con el apoyo de los grandes beneficiarios de la legislación liberal: la burguesía comercial, industrial y financiera, los obreros urbanos, las altas jerarquías eclesiásticas y la alta nobleza, junto con la mayor parte del ejército. Estos grupos sociales eran eminentemente urbanos, por lo que casi todas las ciudades importantes del país, incluidas las de las zonas carlistas sublevadas, fueron fieles al liberalismo. Así se puede contemplar en el mapa como ciudades vasconavarras como Vitoria, San Sebastián, Pamplona y Bilbao siempre se mantuvieron liberales, e incluso estas dos últimas sufrieron asedios carlistas feroces, en especial el sitio de Bilbao. También Huesca en Aragón y Barcelona en Cataluña consiguieron mantenerse fieles al bando gubernamental a pesar de estar rodeadas de territorio hostil.

Al comenzar la guerra civil en 1833, los carlistas se hicieron fuertes especialmente en el País Vasco y Navarra. Allí, la presencia del general Zumalacárregui permitió la formación de un verdadero ejército a partir de grupos guerrilleros, consiguiendo dominar casi todo el territorio vasconavarro aunque sin poder conquistar las principales ciudades. Precisamente en el asedio a Bilbao el general Zumalacárregui murió en 1835, lo que conllevó la pérdida del mejor estratega dentro del bando carlista.

Entramos a partir de 1835 en una segunda fase, la de las Expediciones carlistas, en las que se intenta extender la insurrección a otras zonas del país. Así, en 1836, el general carlista Gómez partiendo desde el País Vasco recorre gran parte del país intentando sublevar con escaso éxito regiones como Galicia y el cantábrico, ambas Castillas , Andalucía y Extremadura, para finalmente regresar a su cuartel en Vizcaya. Por otro lado un año más tarde será el propio pretendiente Carlos VI el que intentará entrar en Madrid al mando de otro ejército tras atravesar Navarra y Aragón. Sin embargo no contó con los apoyos esperados y regresó meses después a Estella.

Desde que el general Espartero venciera a los carlistas en 1836 en Luchana y levantara el asedio de Bilbao, la guerra entra en una nueva fase más favorable a los liberales. Los fracasos de las Expediciones Reales, el cansacio y hastío por la guerra de los habitantes vasco navarros y la eficaz dirección de las tropas isabelinas por Espartero provocó la división dentro de los carlistas entre dos grupo: los partidarios de continuar la guerra hasta el fin, con don Carlos como abanderado, y los que pretendían poner fin a la guerra tras un acuerdo con condiciones; este último grupo estaba dirigido por el general Maroto. Finalmente esta tendencia se impuso entre los carlistas y en 1839 los generales Espartero y Maroto firmaron el Convenio de Vergara que pone fin a la 1ª guerra carlista en el territorio vasco-navarro. Todavía deberá de pasar un año para que los focos catalán y del Maestrazgo fueran dominados por los liberales, en especial por la feroz defensa que el general Cabrera protagonizó en su feudo de Morella, capital del Maestrazgo. Finalmente en 1840 se toma Morella y Cabrera y don Carlos abandonan el país rumbo al exilio en Francia.

COMENTARIO DE CONSTITUCIÓN DE 1845.

EXTRACTO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1845

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas (…) hemos venido, en unión y de acuerdo con las Cortes actualmente reunidas, en decretar y sancionar la siguiente Constitución.

Art.2, 4, 5, 7, 9, 12, 13. Idénticos a la Constitución de 1837.

Art.11. La religión de la Nación española es la Católica, Apostólica, Romana. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros.

Art.14. El número de senadores es ilimitado; su nombramiento pertenece al Rey.

Art.15. Sólo podrán ser nombrados senadores los españoles que, además de tener treinta años cumplidos pertenezcan a las clases siguientes: Presidentes de alguno de los Cuerpos Colegisladores (…), Ministros de la Corona, Consejeros de Estado, Arzobispos, Obispos, Grandes de España, Capitanes Generales (…) Embajadores (…). Los comprendidos en las categorías anteriores deberán además de disfrutar 30.000 reales de renta, procedentes de bienes propios o de sueldos (…), jubilación, retiro o cesantía.

Art.45. Además de las prerrogativas que la Constitución señala al Rey, le corresponde (…) nombrar y separar libremente a los ministros.

Constitución de 1845

- Se trata de un extracto de la Constitución de 1845, es una fuente primaria, de temática jurídica, redactada por las Cortes junto con la reina, es de carácter público y su destinatario es la nación.

- En este extracto de la Constitución de 1845 se nos revela el carácter conservador que tuvo esta Carta Magna. Así, su redacción corresponde a la reina y las Cortes (preámbulo), se resalta el carácter confesional del estado (art. 11), se establece un Senado o Cámara Alta formado exclusivamente por altas personalidades, y con unos niveles de renta elevados (art. 15), nombrados por el rey (art. 14) y no elegidos por los ciudadanos. Por otro lado, se le reconoce a la monarquía además de la prerrogativa antes mencionada, la de elegir y destituir a los ministros del estado (art. 45). Por último, los artículos 2, 4, 5 ,7, 9, 12 y 13 son idénticos a los de la Constitución de 1837, más progresista que la actual, y en los que se recogía los derechos individuales de los ciudadanos.

- La Constitución de 1845 fue redactada durante la Década moderada (1844-1854), por un gobierno y unas Cortes moderadas, presidido por el general Narváez. Esta Constitución fue de las más duraderas del constitucionalismo español (hasta 1869). Este texto expresaba el ideario político del moderantismo; la Corona tiene amplios poderes, como la designación de senadores, el derecho de veto, la iniciativa legislativa y el cese y designación de los ministros. El sufragio censitario es más restrictivo y el Senado es vitalicio, además se endurecen las condiciones para ser candidato y el mandato de los diputados se alarga a 5 años. Además, la Ley Electoral de 1846 estableció un sufragio tan restringido que apenas permitía participar al 1% de la población en las elecciones al Congreso de los diputados. Igualmente el reconocimiento del catolicismo como religión oficial, y la obligación del Estado al sostenimiento del culto y clero a través de los presupuestos nos demuestran el carácter conservador de esta Constitución. Aunque conservase ciertas dosis de progresismo en los artículos referidos a los derechos individuales reconocidos por la anterior constitución, sin embargo, se establece que estos derechos y libertades serán regulados por leyes posteriores que, en muchos casos, los recortan. Recoge el texto, como vemos, la ideología del liberalismo doctrinario (defensor de la Soberanía Compartida, la restricción de los derechos individuales y el sufragio censitario muy restringido), haciendo de ella una constitución partidista, conculcando el principio de que la norma suprema del Estado debe ser válida para toda la nación.

COMENTARIO DEL MANIFIESTO DE MANZANARES

Nosotros queremos la conservación del trono, pero sin camarilla que lo deshonre; queremos la práctica rigurosa de las leyes fundamentales, mejorándolas, sobre todo la electoral y la de imprenta; queremos la rebaja de los impuestos, fundada en una estricta economía; queremos que se respeten en los empleos militares y civiles la antigüedad y los merecimientos; queremos arrancar los pueblos a la centralización que los devora, dándoles la independencia local necesaria para que conserven y aumenten sus intereses propios, y como garantía de todo esto queremos y plantearemos, bajo sólidas bases, la Milicia Nacional. Tales son nuestros intentos, que expresamos francamente, sin imponerlos por eso a la nación.

Cuartel general de Manzanares, a 6 de julio de 1854. El general en jefe del Ejército constitucional, Leopoldo O'Donnell, conde de Lucena

- Nos encontramos ante un fragmento del Manifiesto de Manzanares; es un documento de fuente primaria y de contenido político, en tanto que es un manifiesto que invita a una revolución política. Los autores son el general O'Donnell, quien lo firma, pero lo redactó Cánovas del Castillo, entonces joven abogado del partido moderado, pero del sector puritano del partido. O'Donnell era un prestigioso militar que desde los sectores más liberales del partido moderado criticaba los desmanes autoritarios en los que habían caído los sucesivos gobiernos moderados. Este general había liderado un levantamiento millitar para cambiar el gobierno moderado. Tras el triunfo de la revolución, será apartado del poder por los sectores progresistas hasta que en 1856 consiga el poder fundando un nuevo partido, la Unión Liberal, de carácter centrista. Cánovas del Castillo será con el tiempo el gran líder del partido conservador y el principal artífice de la Restauración borbónica en 1874. El documento es de carácter público y está dirigido a toda la nación con el objetivo de que se levante en armas y apoye la sublevación militar.

- En el extracto del manifiesto nos encontramos con un programa de gobierno bastante ambiguo que constituye el ideario de los sublevados: mantenimiento del trono, reformas políticas (electoral, imprenta, disminución de impuestos), descentralización de la política local y restitución de la Milicia Nacional.

- Como se puede observar en el contenido del Manifiesto, los revolucionarios no piden derrocar el sistema monárquico ni a la reina, cosa que sí había pasado en otros países europeos, sino que solicitan acabar con la corrupción de las camarillas que actuando como grupos de presión cerca de la reina, habían defendido intereses de banqueros y políticos corruptos. Sobre las reformas políticas, como la electoral y la de la imprenta, defienden una ampliación de libertades y derechos que desde los gobiernos moderados de Narváez y Bravo Murillo se habían ido limitando hasta constituir un gobierno autoritario. También reclaman la reducción de los impuestos que tanto daño hacían a las clases populares al gravar los principales artículos de consumo que adquirían. Concede al partido progresista una tradicional reivindicación suya, como era la restauración de la Millicia Nacional, siempre proclive a favorecer los movimientos insurreccionales en apoyo a los progresistas y a defender el liberalismo, y a la que los gobiernos moderados habían suprimido al comienzo de la Década moderada. Finalmente su petición anticentralista pretende que los entes locales tengan autonomía propia a través de la elección popular de sus miembros y puedan liberarse del excesivo control que imponía el gobierno central. El contexto histórico en el que se sitúa el texto hay que relacionarlo con los últimos gobiernos autoritarios del partido moderado y la llegada al poder del general Espartero en 1854. Los gobiernos moderados desde 1852 se caracterizaron por su autoritarismo, su corrupción, su debilidad política y el enfrentamiento con los liberales en general. Esta situación va a provocar una doble conspiración, una militar dirigida por O'Donnell y los elementos más liberales del moderantismo, y otra civil planificada por los progresistas y demócratas. En junio de 1854 se subleva O'Donnell y se enfrenta en la batalla de Vicálvaro a las tropas gubernamentales, enfrentamiento de resultado incierto y que supone un momento de indecisión en el movimiento revolucionario. Por eso se reunieron los conspiradores en Manzanares para redactar Cánovas el Manifiesto que pretendía extender la revolución a los sectores progresistas. Esta rebelión se fue produciendo en los días siguientes, extendiéndose a ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, de forma que a finales de julio de 1854 la reina Isabel II tuvo que llamar para formar gobierno al General progresista Espartero, iniciándose el bienio progresista (1854-56) de su reinado. Así pues, un levantamiento que empezó siendo dirigido por políticos y militares acabó siendo protagonizado en las calles por las clases populares organizadas por los progresistas que acabaron obteniendo el poder.