La aventura de La Historia

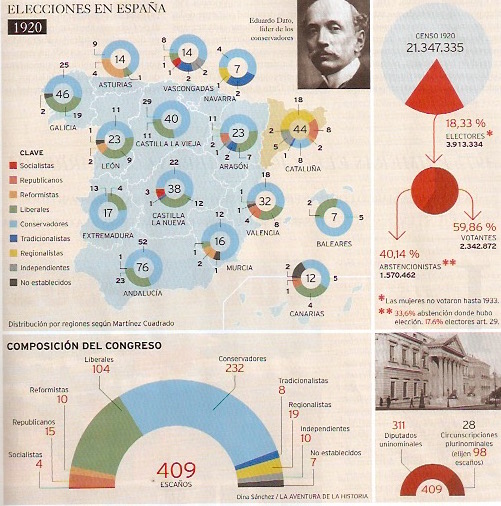

En las elecciones de 1920, cerca de la descomposición final del sistema de la Restauración, los resultados generales parecen desmentir esta afirmación: los conservadores y liberales se reparten 336 de los 409 escaños del parlamento, con una amplia mayoría de los conservadores (232 diputados); sin embargo, la aplicación del polémico artículo 29 junto con el 24 hacían que al endurecer las condiciones para ser proclamado candidato a diputado en muchos distritos solo se presentara 1 solo candidato, por lo que éste de manera legal y no fraudulenta quedaba automáticamente proclamado diputado. Esto favorecía a los políticos de los partidos dinásticos, que por este procedimiento obtuvieron nada más y nada menos que 311 diputados. Solamente 98 escaños pertenecían a circunscripciones en los que hubo una verdadera lucha electoral al presentarse más candidatos que vacantes existían. El turnismo seguía funcionando, y lo que lo puso en crisis más que la irrupción de nuevas fuerzas políticas sería la presencia de facciones diversas en cada uno de los partidos dinásticos, que impedían el control del partido por un líder fuerte y que en ocasiones una facción votara en contra del criterio mayoritario del propio partido.

En cuanto al censo electoral, de 21 millones de habitantes del país en 1920, solo 4 millones tenían derecho al voto, al quedar excluidos las mujeres y los menores de 25 años. Esto suponía que solo el

18'3 % de la población gozaba de este derecho. Además, de este porcentaje solo acudieron a votar el 60 % de los electores, absteniéndose por diversos motivos el 40 % restante. En definitiva, solo 2'3 millones de habitantes de nuestro país ejercieron el voto en estas elecciones, un número pequeño que decidía la suerte electoral de todo el país.

Los resultados generales dieron un triunfo claro al partido conservador (232 diputados). Su líder, Eduardo Dato, fue elegido presidente del gobierno. Los liberales de García Prieto consiguieron 104 escaños. Ambos partidos consiguen la mayor parte de sus diputados en las regiones más rurales y atrasadas del país donde el caciquismo seguía haciendo de las suyas. Así, en Andalucía, Extremadura, Baleares y Castilla la Vieja consiguen entre ambos todos los escaños en juego, mientras que en Galicia, Murcia y León obtienen una amplísima mayoría. En tercer lugar quedaron los diputados de la Lliga Regionalista de Cambó, con 18 escaños, y una fuerte presencia en Cataluña donde fue el partido más votado. Los reformistas obtuvieron 10 asientos en el Congreso, dirigidos por Melquíades Álvarez, obteniendo representación parlamentaria sobre todo en Asturias (4 diputados) . El hecho de que su líder fuera asturiano sin duda pesó en los resultados electorales a su favor en esa región. La tradición republicana y federalista se observa en las regiones del este del país como Cataluña y Valencia, donde suman los republicanos 12 de los 15 escaños en total que sacaron. Su líder principal era Alejandro Lerroux, de fuerte presencia en Barcelona. Los socialistas consiguieron representación parlamentaria en las provincias con fuerte presencia obrera (salvando a Cataluña, con gran penetración republicana y anarquista entre sus masas proletarias) de Madrid y Vascongadas. En total obtuvieron 4 escaños, siendo su líder Pablo Iglesias. Para terminar, citar la presencia testimonial de los tradicionalistas en Vascongadas, Navarra y Aragón, feudos típicos del carlismo, obteniendo en total 8 escaños. Los nacionalistas vascos consiguieron 1 escaño en Navarra sin conseguir representación parlamentaria en el País Vasco, su auténtico feudo.

A modo de conclusión, vemos que en la España atrasada y rural del centro y sur los partidos dinásticos obtienen la mayoría de sus diputados gracias a que sigue operando el caciquismo, mientras que en las regiones prósperas e industriales del norte y este es significativa la presencia de un mayor pluralismo político ya que las prácticas caciquiles aquí no son tan dominantes como en los pequeños pueblos del atrasado campo español. Destacar la irrupción con fuerza del nacionalismo catalán y del republicanismo. El nuevo presidente del gobierno Eduardo Dato, deberá hacer frente al problema marroquí y al aumento de la violencia anarquista y su posterior represión en Barcelona. El 8 de marzo de 1921 Dato sería asesinado en un atentado anarquista, evidenciándose así la profunda crisis en que se encontraba el sistema político y vislumbrándose su pronto final en la próxima dictadura de Primo de Rivera en 1923 que podrá término al sistema de la Restauración con la aquiescencia del propio rey Alfonso XIII.

Mostrando entradas con la etiqueta La Restauración. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta La Restauración. Mostrar todas las entradas

domingo, 7 de febrero de 2016

martes, 3 de febrero de 2015

Comentario dibujo satírico sobre vicios de la Restauración.

,

1.- Nos encontramos ante un documento iconográfico de fuente primaria y temática política. Se trata de un dibujo satírico perteneciente a la revista La carcajada uno de cuyos nombres tuvo que recurrir la revista satírica La flaca para evitar la censura. Por el contenido de la caricatura cabria fecharlo en algún año de la restauración; sin embargo sabemos que su fecha se corresponde con el año 1872, en pleno reinado de Amadeo I. Está destinado a todos los lectores de la revista, y por supuesto de carácter público. Su finalidad es la de denunciar la corrupción electoral imperante en la época.

2 y 3-- la caricatura representa la perversión del sistema electoral durante la restauración, Único modo de imponer la alternancia política.

Vemos en el dibujo una comitiva a modo de procesión formada por numerosos personajes que representan de forma satírica los vicios del sistema electoral vigente.

-la compra de votos se aprecia en la carretilla con la inscripción votos al por mayor.

-Detrás vienen los gobernadores de provincias cargados con los utensilios de las elecciones, Las ratoneras, cubiletes, dados. Todos son sistemas para engañar al elector.

-El control que los alcaldes como último eslabón de la cadena tienen sobre los electores Y que no dudan en ejercer a través de la guardia civil. Son los ayuntamientos en conserva o sin autonomía, controlados por los caciques y los gobernadores.

-Los partidarios de la oposición, maniatados y detenidos, aparecen tras la pancarta electores que iban a votar.

-Las coacciones y la violencia física están representados por los personajes con bastones y los lisiados que procesionan tras ellos.

-manipulación del censo, incluyendo en las listas a personas muertas. Esto se representa por el carro con los votos de los lazaros.

-El ejército, como garante del sistema, más al final de la procesión de vicios.

-finalmente, Sagasta, sobre un embudo, es llevado a hombros por todos aquellos adictos que se benefician del sistema y que le están agradecidos. El mismo embudo representa el filtro de los votos que incluso tras concederse el sufragio universal masculino en 1890, era manipulados. La violencia física y el control legal del proceso están simbolizado por las dos figuras que flanquean a Sagasta y su embudo.

4-El hecho de que Sagasta, uno de los grandes líderes de la restauración y principal defensor del sufragio universal,encabece la procesión electoral no hace sino reforzar la percepción de que la caricatura ha de referirse forzosamente a las malas prácticas del bipartidismo. Tras la restauración borbónica en la persona del rey Alfonso XII, Cánovas del Castillo principal ideólogo del sistema de la restauración, copiando el modelo inglés ideó un turno pacífico entre los dos grandes partidos dinásticos: El conservador, liderado por él mismo, y el liberal dirigido por Sagasta. Ambos se mostraron conformes a alternarse en el ejercicio del gobierno manipulando para ello el proceso electoral de forma que saliese vencedor siempre el partido en el poder. Para ello contaban con el asentimiento del rey, responsable del nombramiento del nuevo jefe del ejecutivo de manera que cuando el monarca advirtiesen el desgaste del gobierno, promovería su sustitución por el del partido de la oposición que se encargaría de convocar elecciones que le permitieran obtener una cómoda mayoría parlamentaria. Para conseguirlo, la manipulación electoral era algo obligado, utilizándose diversos métodos que se encuentran ejemplificados en la caricatura: compra de votos, pucherazo, manipulación del censo, violencia física, votos de fallecidos, etc. En este proceso era imprescindible la intervención de los gobernadores civiles, caciques provinciales y locales y finalmente los alcaldes. Todo este engranaje trasmitía las órdenes que desde del ministerio de gobernación encasillaba los diputados que debían salir elegidos en cada circunscripción electoral. De manera que las elecciones serán una simple farsa o fachada para aparentar un sistema democrático cuando realmente la corrupción en el proceso electoral era enorme.

Por este sistema canovista los liberales y conservadores se alternan en el gobierno sin necesidad de recurrir a un pronunciamiento militar ni a levantamientos civiles,tal y como había ocurrido en el pasado. Esto al menos dotó de estabilidad política al régimen, aún a costa de asentarse sobre un sistema electoral corrupto y que no representaba la opinión de la nación.

Tras la crisis del 98 y la muerte de los dos principales líderes Cánovas y Sagasta, el sistema de la restauración entro en crisis, de la que se salió en falso con la dictadura de primo de Rivera.

lunes, 30 de diciembre de 2013

Elecciones generales durante la Restauración

- El documento consiste en una tabla de contenido estadístico referido al número de escaños al Congreso obtenidos por una serie de grupos y partidos políticos españoles durante el período 1876-1886. Pertenece al libro "Elecciones y partidos políticos de España", escrito por M.M. Cuadrado; por tanto es un documento de fuente secundaria y de temática político-electoral.

- En la tabla estadística existen varias variables; en primer lugar 4 grupos políticos: conservadores, liberales, republicanos y otros. Seguidamente se observa la evolución del número de escaños que cada uno de estos partidos políticos obtienen en las 5 elecciones que se producen desde 1876 hasta 1886. Los republicanos representan un grupo minoritario en el Congreso, sacando pocos escaños en todas las elecciones, siendo sus mejores resultados en 1881 con 32 diputados; el grupo de Otros le ocurre algo similar: obtienen escasos escaños en el Congreso, llegando el máximo a los 26 en 1879. Por contra, tanto los liberales como los conservadores son los partidos que obtienen mayor número de diputados, aunque con enormes diferencias de unos años a otros. Así, los liberales conseguirán mayoría absoluta en las elecciones de 1881 (297 escaños) y 1886 (288 escaños). Por contra sufrirán una severa derrota en 1876 (32 diputados), 1879 (63 escaños) y 1884 (67 diputados); lo contrario le ocurre al partido conservador: en los años 1876, 1879 y 1884 obtienen mayorías absolutas, con 333, 293 y 318 escaños respectivamente, mientras que sufren severas derrotas en 1881 y 1886, con 39 y 67 diputados respectivamente.

- Este cuadro representa claramente los resultados del funcionamiento del sistema canovista de la Restauración. El triunfo casi alternativo de los dos partidos dinásticos (el conservador y el liberal) en las sucesivas elecciones se debía al falseamiento electoral tipico de la Restauración. El acuerdo entre el rey y los líderes de los 2 partidos liberales para turnarse en el poder utilizando prácticas caciquiles antidemocráticas hizo que fuese imposible al resto de partidos no solo conseguir el poder sino incluso obtener un elevado número de diputados. El funcionamiento era muy simple. El rey encargaba la formación de gobierno a uno de los líderes de los partidos dinásticos; éste convocaba elecciones generales que eran ganadas con claridad por el partido en el poder amañando los resultados mediante variadas prácticas (compra de votos, manipulación del censo, voto de difuntos, etc). De esta manera el gobierno siempre tenía el respaldo de la mayoría de la Cámara. El otro partido dinástico se comprometía a esperar su turno para gobernar, por lo que no denunciaba las irregularidades electorales. El triunfo del partido conservador en las elecciones de 1876 y 1879 se debió a que aún no estaba perfectamente consolidado el otro partido del turno, a saber, el partido liberal de Sagasta; pero a partir de 1881 y tras el acuerdo de Cánovas y Sagasta respaldado por Alfonso XII el turnismo es perfecto: en 1881 ganan las elecciones los liberales, para perderlas en 1884 y volverlas a ganar en 1886; así hasta la descomposición del sistema de la Restauración en 1921. Los republicanos eran entonces el principal grupo opositor al sistema, pero el falseamiento electoral y la enorme división dentro del republicanismo español (existían 4 facciones diferentes) provocaron sus decepcionantes resultados electorales. Sólo cuando en las elecciones de 1881 fueron unidos consiguieron un número de escaños digno. El resto de la oposición se engloba en el nombre de Otros, y habría que incluir además de algunos diputados independientes, sobre todo a los carlistas del pretendiente don Carlos de Borbón, que solo mostraban fuerza en Navarra, País Vasco y Cataluña, siendo su influencia escasa en el resto del país. Y también destacar en este grupo heterogéneo a la Unión Católica, liderada por Alejandro Pidal, que se trataba de un partido conservador y católico aunque crítico con el partido de Cánovas, al que acusaba de excesivo liberalismo en sus planteamientos.

domingo, 22 de diciembre de 2013

sábado, 20 de abril de 2013

martes, 29 de enero de 2013

miércoles, 5 de diciembre de 2012

asesinatos anarquistas en la historia contemporánea española

El gran Canalejas, señores diputados, ha muerto cuando a pie y confundido entre la multitud, fijaba su atención en las últimas producciones de la inteligencia. Ha muerto como ha vivido; con sus dos amores de hombre público: entre el pueblo y dedicando a la ciencia su último pensamiento”.

Con esta retórica parlamentaria, aún decimonónica, glosaba el jefe del Gobierno interino el magnicidio del presidente Canalejas en una Puerta del Sol llena de gente, mientras contemplaba el escaparate de una librería. Hacía apenas cuatro horas del atentado cuando las Cortes escuchaban la emotiva comunicación, aunque no provocó el estupor de ningún diputado. A esas horas todo Madrid había oído contar cien veces, por el boca a boca, el asesinato de Canalejas.

Lo que había sucedido esa mañana en la Puerta del Sol era un ejemplo perfecto de propaganda por el hecho, el eufemismo con el que los anarquistas se referían a los más tremendos actos de terrorismo. Había sido el príncipe Kropotkin, el importante teórico del movimiento anarquista, quien fijara en el siglo XIX el principio “un acto puede hacer más propaganda que miles de panfletos”.

Esta idea, en manos de los hombres de acción curtidos en la lucha, de los fanáticos de gatillo fácil, de los desesperados dispuestos a morir y matar por la causa, había dado lugar a una táctica de combate terrible. Los regicidios, los magnicidios, son tan viejos como la Historia, ya están registrados en el Imperio Antiguo egipcio. Lo que siempre han perseguido estos atentados era eliminar a la cabeza del poder, para así apoderarse de él más fácilmente.

Sin embargo, con la teoría de la propaganda por el hecho, el movimiento anarquista del siglo XIX cambió el sentido de estas acciones. El terrorismo dejaba de ser un medio para convertirse en un fin en sí mismo. No importaba a quién se matara, sino que hubiese muertos que estremecieran a la sociedad, causar un impacto que anonadara al poder y provocara el estallido de la rebelión popular.

Del Corpus al 11-S.

Es una perversa teoría que llegaría a su culminación con el atentado contra las Torres Gemelas del 11-S, donde para los terroristas no importaba ninguno de sus muertos, sino el espectáculo logrado y su difusión a todo el mundo por la televisión en directo. Pero mucho antes de que Bin Laden aprovechara los hiperdesarrollados medios de comunicación de hoy, los anarquistas de finales del XIX y principios del XX se hicieron maestros en conseguir portadas en la prensa.

El 7 de noviembre de 1893, durante una representación del Guillermo Tell de Rossini en el Liceo de Barcelona, un militante anarquista lanzó desde el gallinero dos bombas Orsini sobre el patio de butacas. Causó 21 muertos indiscriminados, víctimas anónimas cuya eliminación no se sabía si favorecería o perjudicaría al movimiento libertario. No importaba, lo que se buscaba era la propaganda por el hecho.

|

| atentado en el Liceo de Barcelona |

Tres años después, también en Barcelona, ese terrorismo ciego alcanzaba su dimensión más monstruosa cuando un anarquista venido de Francia arrojó una bomba contra la procesión del Corpus, un acontecimiento popular que además estaba lleno de niños de primera comunión, y que provocó una docena de muertes. No es de extrañar que Kropotkin renegara horrorizado del monstruo que había creado su especulación teórica, y a finales del XIX condenara esa práctica de la propaganda por el hecho.

Sin embargo los activistas siguieron con su modus operandi del terrorismo, buscando aunar el magnicidio que, supuestamente, provocaría consecuencias políticas, con la propaganda por el hecho.Un momento cumbre se produjo con el atentado al cortejo nupcial de Alfonso XIII. Los anarquistas tenían una clara vocación regicida, extendida por todo el mundo, desde Japón a Italia, pero su favorito era sin duda el rey de España. Hasta cinco atentados sufrió, aunque fracasaron todos. El día de la boda de Alfonso XIII con la princesa inglesa Ena de Battemberg, Mateo Morral, un anarquista intelectual, bibliotecario de la Escuela Moderna de Ferrer Guardia, arrojó desde un balcón una bomba envuelta en flores sobre la carroza real cuando pasaba por la Calle Mayor.

El atentado falló en su propósito de liquidar al monarca, aunque provocó la muerte de 60 personas del público, sin embargo alcanzó un hito en la propaganda por el hecho, pues el exacto momento de la explosión fue captado por la cámara de un fotógrafo aficionado, un estudiante de 17 años que se la había comprado aquel mismo día, estimulado porque el periódico ABC ofrecía pagar cinco duros por las fotos del cortejo. Cuando apretó el disparador para impresionar la última placa que le quedaba, estalló la bomba entre los caballos, y esa fotografía daría la vuelta al mundo.

Asesinato anunciado.

Seis años después y muy cerca de la Calle Mayor, el anarquismo quiso repetir la combinación depropaganda por el hecho y magnicidio. La víctima esta vez sería el presidente del Consejo de Ministros, como se designaba entonces al jefe del Gobierno, José Canalejas. Canalejas era toda una figura de la escena política española, un auténtico hombre de Estado progresista y liberal; tras algunos escarceos republicanos en su juventud había entrado en el Partido Liberal, y siempre promovió una política reformista y de mejoras sociales, como recoge un libro publicado con ocasión del centenario por Ediciones Cinca titulado, precisamente, José Canalejas. La cuestión social. Canalejas concitaba la hostilidad despiadada de la extrema derecha por su progresismo –la Iglesia le declaró guerra a muerte por su Ley del Candado–, pero a la vez eso lo convertía para el extremismo anarquista en un enemigo peor que el más reaccionario de los gobernantes, pues con su política social entibiaba los ímpetus revolucionarios del pueblo. Pero para despertarlos estaba la propaganda por el hecho.

El propagandista sería esta vez un terrorista seguido por la policía, un auténtico asesino anunciado cuyos planes se conocían. El propio Canalejas le había contado a su esposa, poco antes de su muerte, que la policía había perdido la pista de un anarquista que “tengo el convencimiento de que nos dará algún disgusto serio; se llama Pardinas”. Pese a todo Canalejas seguía con su rutina de vida sencilla, con la mínima seguridad de un solo escolta.

A las once y media de la mañana del 12 de noviembre, tras haber despachado con el rey y pasado por su casa, Canalejas se dirigió al Ministerio de Gobernación (hoy Presidencia de la Comunidad de Madrid), paseando entre el gentío de la Puerta del Sol. Se detuvo ante el escaparate de la librería San Martín “cuando se le acercó un individuo de regular estatura y bien vestido, y sacando rápidamente una pistola Browning, disparó por detrás tres tiros sobre D. José Canalejas”, según cuenta la crónica de El Heraldo de Madrid, que añade los siguientes detalles.

La Puerta del Sol estaba llena de gente, hasta el punto de que Canalejas no llegó a caer al suelo, porque lo sujetó un criado del conde de Villagonzalo. Sobre el agresor se lanzó no solo el policía de escolta, dándole bastonazos, sino un héroe transeúnte llamado Víctor Galán Freig, a los cuales disparó antes de volver la pistola contra sí y suicidarse. Un médico que pasaba por allí, el doctor Sánchez de la Ribera, acompañó al cuerpo de Canalejas hasta Gobernación, a dos pasos, y comprobó que había sido alcanzado por un solo balazo, que le atravesó la cabeza entrando por detrás de la oreja izquierda, mortal de necesidad.

Pardinas había montado una escena auténticamente dramática delante de numeroso público, aunque no tuvo la suerte de que hubiera un fotógrafo allí sacando fotos en ese momento. Sin embargo los medios de comunicación eran cada vez más eficaces, y encontraron fórmulas para estremecer al público. El diario ABC publicó una portada con una fotografía en la que se veía a Pardinas disparando sobre Canalejas con el pie de foto “Asesinato del Sr. Canalejas”, y debajo, en letra más pequeña “Reconstitución fotográfica...”. Incluso se rodó un documental, una reconstrucción cinematográfica del atentado, en la que el papel de terrorista fue interpretado por un joven actor llamado Pepe Isbert.

La propaganda por el hecho había emprendido el camino que llevaba al 11-S.

Fuente: ABC

jueves, 26 de enero de 2012

COMENTARIO manifiesto de Sandhurst

MANIFIESTO DE SANDHURST

Afortunadamente, la monarquía hereditaria y constitucional posee en sus principios la necesaria flexibilidad y cuantas condiciones de acierto hacen falta para que todos los problemas que traiga su restablecimiento consigo sean resueltos de conformidad con los votos y la conveniencia de la nación.

No hay que esperar que decida ya nada de plano y arbitrariamente. Sin Cortes no resolvieron los negocios arduos de los príncipes españoles allá en los antiguos tiempos de la monarquía, y esta justísima regla de conducta no he de olvidarla yo en mi condición presente, y cuando todos los españoles están ya habituados a los procedimientos parlamentarios.

Sea lo que quiera mi propia suerte, ni dejaré de ser buen español ni, como todos mis antepasados, buen católico, ni, como hombre del siglo, verdaderamente liberal.

Alfonso de Borbón. Sandhurst, 1 de diciembre de 1874

1. Nos encontramos ante una carta privada que el príncipe Alfonso escribe a Antonio Cánovas del Castillo pero con el ruego de que se hiciese pública. El firmante es el príncipe Alfonso, aunque el redactor de la carta es, con toda seguridad, el propio Cánovas, encargado de los intereses políticos del príncipe al dirigir su partido en España. Por tanto nos encontramos ante una fuente primaria, de contenido claramente político, destinado a todos los españoles y por tanto de carácter público. Está firmado en la academia militar de Sandhurst (Inglaterra), donde el príncipe completaba su formación militar.

Cánovas del Castillo había sido redactor en 1854 del Manifiesto de Manzanares, y había ocupado cargos políticos durante el gobierno de la Unión Liberal. Durante el Sexenio democrático, pasó a dirigir el partido alfonsino, promoviendo como solución a los problemas políticos del país la restruración de los Borbones en la persona del príncipe Alfonso. Cuando Martínez Campos se pronuncia en Sagunto a favor del príncipe, Cánovas asumirá la presidencia-regencia del país hasta el regreso del futuro rey.

2. La idea principal de este fragmento del manifiesto hace referencia al compromiso explícito del príncipe con una monarquía liberal y constitucional. También aparece como ideas secundarias la referencia a la larga tradición histórica de las Cortes españolas que siempre han ayudado a los monarcas a gobernar el país, y una mención especial a la experiencia política parlamentaria del siglo XIX, que ya había arraigado en los españoles.

Por último, el futuro monarca se compromete a aunar modernidad (liberalismo) con tradición (catolicismo), ideologías que hasta entonces difícilmente habían podido caminar juntas.

El Manifiesto de Sandhurst equivale a la presentación formal de la candidatura del príncipe Alfonso para la restauración monárquica, en un momento en el que la república autoritaria de Serrano no contaba ni con los apoyos sociales y políticos suficientes, ni tampoco era capaz de resolver los graves problemas del país (guerras carlista y cubana principalmente).

En esta sociedad española, en la que siempre habían pesado mucho las convicciones católicas de la mayor parte de la población, el régimen monárquico se presentaba como la garantía de conciliación entre religión católica y liberalismo, hasta entonces incompatibles.

Finalmente, al principio del fragmento se aprecia como Alfonso se presenta como un monarca constitucional que propone un régimen representativo y parlamentario ("conformidad con los votos y la convenciencia de la nación"). Este régimen sería, además, garantía de la paz social después de los convulsos años del Sexenio democrático.

3. España acababa de terminar el largo proceso revolucionario llamado Sexenio Democrático, durante el cual se habían sucedido en estos 6 años una revolución (la Gloriosa), seguida de un gobierno provisional y una regencia, a continuación una monarquía democrática muy inestable y corta, y para terminar una República que fracasasó al no acabar ni con la inestablidad política (4 presidentes en menos de 1 año) ni con la social (cantonalismo, guerra carlista y cubana). La República autoritaria de Serrano no fue más que el punto y final a la experiencia republicana, que terminó tras el pronunciamiento militar en Sagunto de Martínez Campos el 29 de diciembre de 1874, proclamando rey a Alfonso XII y adelantando los planes restauracionistas que Cánovas había planificado.

viernes, 20 de enero de 2012

el caciquismo

EL CACIQUISMO.

1. Se trata de un documento de temática política escrito por Macías Picavea en el año 1899 por lo que es una fuente primaria. Es un extracto de un ensayo titulado “El problema nacional” escrito a raíz del desastre del 98 y que versa sobre uno de los fenómenos más singulares de la Restauración: el caciquismo. Es un documento público y su destinatario son los lectores en general del país.

Macías Picavea (1847-1899) fue un intelectual cántabro dedicado a la docencia y defensor de las ideas progresistas y regeneracionistas. En 1899 escribe su ensayo más importante: “El problema nacional”, en el que describe una cruda radiografía de la realidad española durante la Restauración y formula una propuesta de salvación nacional. Pensó que solo un “cirujano de hierro” podría sacar a España de su postración.

2. En este texto Picavea retrata el funcionamiento del caciquismo dentro de la política nacional. Las elecciones eran una simple teatralidad puesto que aunque cumpliesen todas las legalidades formales estaban amañadas de antemano por los “Sumos Caciques”, los cuales designan a los candidatos a Cortes simulándose una contienda electoral que es falsa puesto que ya antes los partidos conservador y liberal habían pactado el cambio de gobierno de manera que con las elecciones se legitimaba la operación política. Sólo uno era el candidato oficial, el determinado por los “Sumos Caciques”. Y ahí entraba en funcionamiento la influencia caciquil para manipular el proceso “presionando sobre las diferentes áreas de la red social para que todos votasen por el candidato propuesto”. Los métodos para conseguirlo eran variados: comprar los sufragios de los electores (“las voluntades se compran”), presionarles de diversas formas (negarles o darles empleo, violencia física); y si todas las presiones fallaban, restaba el recurso de perpetrar un “pucherazo” manipulando el acta de escrutinio o introduciendo en la urna las papeletas adecuadas. Así se obtenían resultados perfectos.

Pero Picavea es un intelectual regeneracionista, le mueve un interés patriótico y pretende una moralización de España, observando como las “intrigas y zancadillas” de los caciques poco a poco van “arruinando la moral pública del país”. No se eligen como diputados o concejales a los mejores individuos bien preparados y con una preocupación por la defensa del interés nacional sino a los que destacan por su “apego a los Sumos Caciques”.

Picavea reconoce en el texto que el caciquismo es uno de los mayores escollos para restablecer la fortaleza de la nación. Y por eso lo denuncia y se plantea como solución a la crisis de España su europeización.

3. Durante el período de la Restauración se daba un turno pacífico de los dos grandes partidos dinásticos desde sus jefaturas nacionales en Madrid, donde se constituyeron comités o círculos en manos de "notables", que organizaban la maquinaria electoral pertinente. Estos comités controlaban el poder en las provincias mediante la práctica caciquil.

Para encontrar un Parlamento "adecuado", se practicaba, lo que se llamó el encasillado, que falseaba la voluntad nacional. Consistía en elaborar una lista en la que figuraban aquellos candidatos que contaban con la aquiescencia del Gobierno, junto a la relación de los distritos en los que aparecía dividido el país. Estos candidatos oficiales tenían prácticamente ganada la elección antes de que se realizara, si bien, cuando existían desacuerdos, se aplicaba el llamado pucherazo, consistente en emplear la coacción, la violencia, el fraude, la compra de votos, etc. A veces, sin más, se falsificaban las actas en favor de un determinado candidato.

El caciquismo era, pues, un fenómeno sociopolítico que se expresó en España desde mediados del siglo XIX hasta cumplirse el primer tercio del XX.

Los caciques constituían una élite local o comarcal arraigada en una determinada comarca, en la que ejercían una gran influencia y poder personal y aparecían ante los ojos de la gente como los intermediarios entre la sociedad y el Estado, capaces de conseguir favores y resolver problemas. Su poder sobre la población, especialmente en las zonas rurales, era incontestable y sus decisiones no admitían discusión.

Eran, por tanto, los más influyentes de la localidad, aunque para ello no tuvieran que ser necesariamente los más ricos. Relacionados con el gobernador civil respectivo o con personajes de Madrid, se convertían en dispensadores de favores y prebendas a cambio de votos, y en generadores de un "clientelismo" de adictos.

Para encontrar un Parlamento "adecuado", se practicaba, lo que se llamó el encasillado, que falseaba la voluntad nacional. Consistía en elaborar una lista en la que figuraban aquellos candidatos que contaban con la aquiescencia del Gobierno, junto a la relación de los distritos en los que aparecía dividido el país. Estos candidatos oficiales tenían prácticamente ganada la elección antes de que se realizara, si bien, cuando existían desacuerdos, se aplicaba el llamado pucherazo, consistente en emplear la coacción, la violencia, el fraude, la compra de votos, etc. A veces, sin más, se falsificaban las actas en favor de un determinado candidato.

El caciquismo era, pues, un fenómeno sociopolítico que se expresó en España desde mediados del siglo XIX hasta cumplirse el primer tercio del XX.

Los caciques constituían una élite local o comarcal arraigada en una determinada comarca, en la que ejercían una gran influencia y poder personal y aparecían ante los ojos de la gente como los intermediarios entre la sociedad y el Estado, capaces de conseguir favores y resolver problemas. Su poder sobre la población, especialmente en las zonas rurales, era incontestable y sus decisiones no admitían discusión.

Eran, por tanto, los más influyentes de la localidad, aunque para ello no tuvieran que ser necesariamente los más ricos. Relacionados con el gobernador civil respectivo o con personajes de Madrid, se convertían en dispensadores de favores y prebendas a cambio de votos, y en generadores de un "clientelismo" de adictos.

“¿Cómo funciona esta singular máquina de la política nacional? El primer paso son las elecciones, que aparecen aquí como una institución de los Estados de Derecho modernos, aunque en el fondo sean un artificio más del caciquismo. Los caciques designan previamente a los candidatos, que proceden, en los diferentes niveles de las elecciones generales, provinciales, locales) de sus propias filas caciquiles. Los del bando contrario hacen lo mismo y la lucha electoral simula entonces una contienda política de verdad. Pero el planteamiento es, en realidad, diferente: apenas los candidatos saltan a la palestra, la máquina caciquil empieza a moverse con frenesí, presionando sobre las diferentes áreas de la red social para que todos votasen por el candidato propuesto. En un país donde las leyes son una burla, todos, quien más quien menos, tienen algo que perder y solo el padrinazgo acude vertiginoso a favor del candidato propuesto. No hay escape posible.

Fruto de este compadreo son los ayuntamientos, diputaciones y cortes, formados por individuos seleccionados, no por sus preocupaciones y saberes en este o aquel problema, sino por su apego a los Sumos Caciques. Lo que sigue a las elecciones no es una política enraizada en los intereses nacionales, sino una actitud de intrigas y zancadillas, que poco a poco va arruinando la moral pública del país".

Fruto de este compadreo son los ayuntamientos, diputaciones y cortes, formados por individuos seleccionados, no por sus preocupaciones y saberes en este o aquel problema, sino por su apego a los Sumos Caciques. Lo que sigue a las elecciones no es una política enraizada en los intereses nacionales, sino una actitud de intrigas y zancadillas, que poco a poco va arruinando la moral pública del país".

RICARDO MACÍAS PICAVEA: El problema nacional: hechos, causas y remedios. 1899.

miércoles, 18 de enero de 2012

COMENTARIO Las Bases de Manresa

LAS BASES DE MANRESA

Poder central

Base 1a. Sus atribuciones.

a. Las relaciones internacionales.

b. El ejército de mar y tierra, las obras de defensa y la enseñanza militar.

c. Las relaciones económicas de España con los aranceles y el ramo de Aduanas.

d. La construcción, y conservación de carreteras, ferrocarriles, canales y puertos que sean de interés general....

e. La resolución de todas las cuestiones y conflictos interregionales

f. La formación del presupuesto anual de gastos.

Poder regional

Base 3 a. La lengua catalana será la única que, con carácter oficial, podrá utilizarse en Cataluña y en las relaciones de esta región con el Poder Central.

Base 4 a. Sólo los catalanes, lo sean por nacimiento o por virtud de naturalización, podrán desempeñar en Cataluña cargos públicos, incluso tratándose de gobernativos y administrativos que dependan del Poder Central.

También deberán ser ejercidos por catalanes los cargos militares que comporten jurisdicción.

Base 5a. La división territorial sobre la que se desarrolla la gradación jerárquica de los Poderes gubernativos,

administrativos y judiciales, tendrá por fundamento la comarca natural y el municipio.

Base 6a. Cataluña será la única soberana de su gobierno interior. Por lo tanto, dictará libremente sus leyes orgánicas;

cuidará de su legislación civil, penal, mercantil, administrativa y procesal; del establecimiento y percepción de impuestos;

de la acuñación de moneda, y tendrá todas las demás atribuciones inherentes a la soberanía que no correspondan al Poder central, según la Base 1ª.

Base 7 a. El Poder legislativo Regional radicará en las Cortes Catalanas, que deberán reunirse todos los años en

época determinada y en lugar diferente.

Las Cortes serán formadas por sufragio de todos los cabezas de familia agrupados en clases fundadas en el

trabajo manual, en la capacidad o en las carreras profesionales y en la propiedad, industria y comercio,

mediante la correspondiente organización gremial en lo que sea posible.

Base 8 a. El Poder judicial se organizará restableciendo la antigua Audiencia de Cataluña. Su presidente y

Vicepresidentes, nombrados por las Cortes, constituirán la suprema autoridad judicial de la Región, y se establecerán los

Tribunales inferiores que sean necesarios, debiendo ser fallados en un período de tiempo determinado, y en

última instancia dentro de Cataluña, todos los pleitos y causas. Se organizarán jurisdicciones especiales como la industrial y la del comercio.

Los funcionarios del orden judicial serán responsables.

Base 9". Ejercerán el Poder ejecutivo cinco o siete altos funcionarios nombrados por las Cortes, los cuales estarán al frente de las diversas ramas de la administración regional.

Base 13". La conservación del orden público y seguridad interiores de Cataluña serán confiadas al sometent, y

para el servicio activo permanente se creará un cuerpo semejante al de los Mossos d'Esquadra o de la Guardia Civil. Todas esas fuerzas dependerán por entero del Poder regional.

Base 15". La enseñanza pública, en sus diferentes ramas y grados, tendrá que organizarse de una manera

adecuada alas necesidades y carácter de la civilización de Cataluña.

La enseñanza primaria será sufragada por el municipio, y, en su defecto, por la comarca; en cada una de ellas,

según sea su carácter agrícola, industrial, comercial, etc., deberán establecerse escuelas prácticas de agricultura,

de artes y oficios, de comercio, etc. Deberá informar de los planes de enseñanza, el principio de división y especialización de las

carreras, evitando la enseñanza enciclopédica.

Manresa, 27 de marzo 1892. - El Presidente,

Lluís DOMÉNECH I MONTANER. - Los secretarios, Enric PRAT DE LA RIVA, Josep SOLER I PALET.

Este documento consiste en una fuente primaria redactada en Manresa en el año 1892 durante la 1ª Asamblea de la Unió Catalanista y presidida por el arquitecto Lluis Doménech i Montaner. Su temática es jurídico-política y constituye el primer proyecto de estatuto de autonomía para Cataluña.

La Unió Catalanista era una organización fundada por la Lliga Regionalista que tenía como finalidad reunir a las asociaciones catalanistas para trabajar en la propaganda de las ideas regionalistas. Su secretario fue Enric Prat de la Riba. A Manresa concurrieron 250 delegaciones en representación de 100 localidades catalanas. es un documento público y está dirigido esencialmente a la población catalana y especialmente a la nacionalista.

A través de un extenso articulado se configuraba un estado federal y se fijaban las atribuciones del poder central en Cataluña: relaciones internacionales, ejército, aranceles y aduanas, obras públicas de interés general, solución de conflictos entre regiones y presupuesto estatal (Base 1ª); y también las competencias del poder regional. Entre éstas destacan:

Ø Formación de las Cortes catalanas por sufragio corporativo (Base 7ª)

Ø Se propone el catalán como lengua oficial (Base 3ª)

Ø Se exige que los cargos públicos fueran ocupados solo por catalanes (Base 4ª)

Ø Se establece la división territorial de Cataluña en comarcas y municipios (Base 5ª)

Ø Se dota a Cataluña de total soberanía en cuanto a la legislación civil, penal, mercantil, cobro de impuestos, acuñación de moneda (Base 6ª)

Ø Se establece que la Audiencia de Barcelona sea la máxima autoridad judicial de la región (Base 8ª), por lo que se la dota de autonomía judicial.

Ø El gobierno catalán estará formado por 5-7 miembros (Base 9ª) del que dependerá por entero el mantenimiento del orden público en la región (Base 13ª)

Ø Se articula la enseñanza de manera que se imparta en catalán y adaptada a las tradiciones, costumbres y necesidades económicas de cada comarca (Base 15ª).

Sin duda las competencias que las Bases reservan al gobierno catalán son muy amplias en casi todos los aspectos (político, jurídico, económico, educativo) lo que confiere a este texto una clara influencia de la ideología federal; sin embargo, también se observa un marcado acento conservador y tradicionalista con su defensa del sufragio corporativo, su reconocimiento del somatén como cuerpo que debe velar por el orden público, y por el restablecimiento de la antigua Audiencia de Cataluña. No podía ser de otra manera puesto que en estos momentos predomina dentro del movimiento catalanista los elementos más conservadores representados por la burguesía industrial y financiera.

El texto lo enmarcamos en la época de la Restauración Borbónica, en la figura de Alfonso XII; en concreto estamos en la época del nacimiento de los Nacionalismos, en este caso el catalán. Estamos ante un grupo de oposición al sistema de la Restauración.

Uno de los hechos más importantes de finales del XIX fue la aparición de movimientos políticos de carácter nacionalista en la periferia peninsular. Hasta la Restauración, la reivindicación nacionalista se había llevado a cabo a través del republicanismo federal y del carlismo, según fuera más progresista o conservadora la interpretación. Debilitadas ambas corrientes, surgen movimientos nacionalistas que reivindican los derechos históricos catalanes, vascos, valencianos, gallegos y andaluces. En el caso del nacionalismo catalán, el exrepublicano Valentí Almirall defenderá un catalanismo progresista y federal fundando en 1882 el Centre Català, para aglutinar a todos los catalanistas. Sin embargo, otros escritores y pensadores eran partidarios de un nacionalismo catalán tradicionalista, rural y antiliberal, representado en la figura de Jacint Verdaguer.

Uno de los hechos más importantes de finales del XIX fue la aparición de movimientos políticos de carácter nacionalista en la periferia peninsular. Hasta la Restauración, la reivindicación nacionalista se había llevado a cabo a través del republicanismo federal y del carlismo, según fuera más progresista o conservadora la interpretación. Debilitadas ambas corrientes, surgen movimientos nacionalistas que reivindican los derechos históricos catalanes, vascos, valencianos, gallegos y andaluces. En el caso del nacionalismo catalán, el exrepublicano Valentí Almirall defenderá un catalanismo progresista y federal fundando en 1882 el Centre Català, para aglutinar a todos los catalanistas. Sin embargo, otros escritores y pensadores eran partidarios de un nacionalismo catalán tradicionalista, rural y antiliberal, representado en la figura de Jacint Verdaguer.

Finalmente, en 1891 se crea la Unió Catalanista, que pretendía unificar todas las tendencias catalanistas en torno a la burguesía nacionalista y conservadora, y que promovió las Bases de Manresa.

Sin embargo, hasta 1901 no se formó el primer gran partido catalanista, la Lliga Regionalista de Prat de la Riba y Cambó.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)